原文:

陈嘉庚与新加坡华社

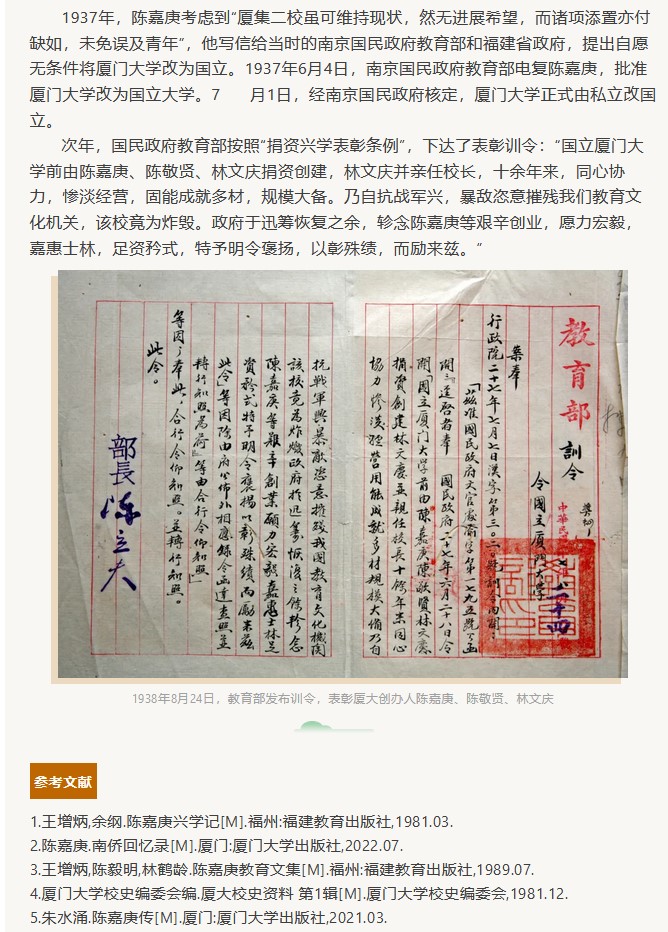

柯木林

陈嘉庚是20世纪初期著名的企业家、教育家、社会活动家。他在新加坡华族史上占有重要的地位。少年时代的陈嘉庚,从厦门集美的一个小渔村,漂洋过海来到当年号称“南洋第一埠头”的新加坡。就在这块土地上,陈嘉庚成就了一番事业。他一生最辉煌的20年,也是在新加坡渡过的,正是新加坡这块土壤造就了一代奇才陈嘉庚。

研究陈嘉庚的学者大多侧重于他对中国侨乡,及创办厦门大学的贡献, 还有是抗战期间的表现,本文在此从略。这里想从另一个角度解读陈嘉庚,那就是:陈嘉庚与新华社会的关系。

南来新加坡

陈嘉庚初下南洋时,新加坡福建帮在开山鼻祖薛佛记的领导下,已初具规模。从恒山亭(薛佛记1828年创办)、天福宫(1840年创办)再到福建会馆,奠定了薛氏家族一百年来在福建帮的领导地位。然而,随着时间的推移,新加坡的社会和经济环境也不断变化,福建帮需要新的领导者来应对这些挑战。1929年,陈嘉庚改组福建会馆,打破了薛氏家族一个世纪的统辖局面。

1909年,陈嘉庚在新加坡晚晴园会见孙中山,并于次年加入同盟会。辛亥革命后,他出任新加坡福建保安捐委员会(Hokkien Protection Fund)主席,曾捐献孙中山及福建政府20万元,可见他向来就有革命理念。1923 年陈嘉庚出任怡和轩总理,这是促使他真正进入新华社会领导层的一个契机。在他的锐意改革之下,怡和轩一扫过去嫖赌饮吹的习气,成了社会运动的发源地。他鼓励并吸收新马华侨各帮侨领为会员,以每星期六举行的聚餐会作为联络感情、扩大影响的手段,并在怡和轩三楼设立图书馆,供会员进修研讨之用。这样,他便把新马华侨的优秀人物吸收到自己的身边,为日后作为华社领袖打下基础。

1928年济南惨案发生后,陈嘉庚担任新加坡山东惨祸筹赈会主席(Shantung Relief Fund Committee 简称山东筹赈会SRFC),声讨日本,历时九个月(1928.5.17-1929.1.31)共筹得 $1,340,000叻币。其中抵制日货,对日本经济的制裁,赢得华族社会极大的反响。此次担任山东筹赈会主席,崭露了陈嘉庚的领导才能。山东筹赈会可说是“南洋华侨筹赈祖国难民总会”(Nanyang Federation of China Relief Fund简称“南侨总会” NFCRF)的预演。有了山东筹赈会的经验,日后处理更加复杂的南侨总会,陈嘉庚更得心应手。处理完山东筹赈会的事务后,陈嘉庚又聚焦于福建会馆改组事务。

新兴势力挑战保守派

早年领导新华社会有两个组织:天福宫与福建会馆,两者之间拥有文化上互补关系,共同存在了75年。天福宫领导层负责管理该庙产业与处理传统的迎神,普渡等宗教活动;而福建会馆的领导人主要办理恒山亭与麟山亭的产业,並处理丧葬祭尊的活动。此外, 福建会馆还维持萃英书院等教育事业。换言之,一个是有宗教色彩的组织,另外一个是社会活动的团体,两者虽然有共同的领导层,但有不同的职员。直至1916年5月22日,天福宫与福建会馆合并,成为天福宫-福建会馆(Thean Hock Keong- Hokkien Huay Kuan)。从1915年至1929年,薛佛记后人薛中华连续担任福建会馆总协理15年(1915-1929年)。在此期间,福建会馆组织并不严密。虽有新章程,但无法实行。主要原因是领导层缺乏推行改革的决心,故有会馆虚名而无会员的记录。坦言之,此时福建会馆的制度已不合时宜,赶不上改良与民主的步伐。也是因为这种散漫,终于导致了日后陈嘉庚改组福建会馆的决心。

事实上,福建帮领导地位的转让,并非源于权力斗争,而是为了解决闽帮教育的经费与董事问题。事缘1927年福建会馆属下之道南学校欠缺选举总理与财政等职,爱同学校该届董事选举投票甚寡,故陈嘉庚再度联任两校之总理。陈嘉庚本人已连任道南学校之总理凡十年,对于闽侨商家之冷漠选举与本人连任年年感到不耐其烦,于是两次登报呼吁闽帮人士到福建会馆开大会商讨办法,以便解决连任之问题等等。1927年7月16日之大会议决新加坡闽侨所办之学校由福建会馆董事部统辖,将逐年馆业长息及公众捐款补助支配各闽侨所办之学校。此外,大会也组“改组福建会馆董事兼教育委员会”,举委员12名,以办理改组福建会馆,统计闽侨学校及其经费问题。

陈嘉庚的举动无疑代表了新兴势力对老牌薛氏家族的挑战。陈嘉庚改革福建会馆的雄心,引起当时福建会馆的主席薛中华的不满。薛中华曾函告华民政务司署,控诉陈嘉庚为“颠覆份子”,企图颠覆福建会馆的薛氏领导权。陈嘉庚也不示弱,反击薛中华为买办。由于买办可能有利益冲突,故谓薛中华没有领导闽帮的资格。华民政务司署支持陈嘉庚的看法,因而决定了薛中华失败的命运。在华民政务司署的眼中,薛中华是闽帮的保守派;而陈嘉庚则代表了前进派。前进派较有把握推动闽帮的慈善与教育事业。

无论如何,历尽坎坷的新加坡福建会馆终于在16个月后,即1929年3月16日改组成功。福建会馆改总理制为委员制,领导层由35名执行委员与五名监察委员组成。新改组的福建会馆执行委员会35名委员中,五名为常务委员。陈嘉庚则以移民身份出任新加坡福建会馆主席,象征马六甲侨生集团领导会馆时代的结束。这一改组不仅仅是一次组织结构的调整,更是一次新旧势力的交替,象征着福建帮在新华社迎来了新的领导者和发展方向。这一年,上距薛佛记创建恒山亭(1828年)整整一百年,这个令人惊叹的历史巧合,似乎预示着新加坡福建帮已然完成一个世纪的周期,而新的篇章即将开启。

在陈嘉庚的领导下,福建会馆不仅在组织结构上焕然一新,更在实际运作中取得了显著的成效。执行委员会下设总务、教育、经济、建设和慈善五科,通过各种社会活动,增强了福建会馆在新加坡华人社会中的影响力。自此,福建会馆面貌一新,陈嘉庚成功掌握新华社的话语权,也赢得了社会的广泛赞誉。他的能力,众人有目共睹,乃推举其任福建会馆主席。此外,他还曾两度出任新加坡中华总商会协理。陈嘉庚凭其个人的财力与管理智慧、组织能力与社会影响力,击败了盘踞华人社会的马六甲移民集团 (薛氏家族),从而取得新华社会领导权,领导福建帮将近二十多年之久。

截然不同的新华社会

薛佛记与陈嘉庚分别代表了两个截然不同的新加坡华族社会。19世纪初薛佛记创建恒山亭之际,新华社会仍然处于草创时期。当年华社领袖的职责主要是照顾弱小的低层同乡,通过“慎终追远”的传统观念、族群冢山的管理、建庙宇,以“神权取得绅权”。换言之,薛佛记的领导是在民俗信仰与宗教膜拜的框架中进行的。然而,随着社会的发展,华社领导人的职责被放大,他们也须惠及全体社会,才能得到友帮族群领袖的支持与殖民地政府的重视。

陈嘉庚所处的时代,与薛佛记的时代大不相同。此时,新加坡与东南亚社会已趋向政治化与国际化,陈嘉庚频繁往返于新马、东南亚各国与中国之间,视野和格局也随之拓宽和提升。他不仅关注当地的发展,更在国际舞台上积极推动华侨社会的进步和中外交流。1941年末日本南侵新加坡,殖民地总督“三顾茅庐”,邀请陈嘉庚领导南侨总会,为殖民地政府解决民防工作,就是一个很好的例子。南侨总会主席团成员包括印尼的庄西言 (Tjung Sie Gan), 马耒亚的陈占梅 (Chin Chan Boey), 菲律宾的王泉笙 (Ong Chuan Seng) 及越南的陈肇基 (Tan Sau Chi)。陈嘉庚领导南侨总会,无疑地是整个东南亚华族社会公认的领导人物,远远超越了作为新加坡闽帮领袖人物的地位。

1929年陈嘉庚改组新加坡福建会馆, 图为福建会馆旧貌(网上图片)

1909年陈嘉庚在新加坡晚晴园会见孙中山(晚晴园提供)

陈嘉庚领导南侨总会,无疑地是整个东南亚华族社会公认的领导人物 (摘自《图说石叻坡》)

(作者是本地历史学者)

陈嘉庚与厦门大学|心系厦大,“愿为厦大奋斗到死”

https://mp.weixin.qq.com/s/NrXne1s-W2mEE_HHFGM6lQ

《联合早报》- 李元瑾:研究陈嘉庚不能缺林文庆 (2024-11-25)

https://www.zaobao.com.sg/lifestyle/culture/story20241125-5385314

陈嘉庚与林文庆二人“商而优则社会领袖”。李元瑾博士认为,研究陈嘉庚,缺了林文庆,不算完整。评价历史人物要做到客观公正就不能从意识形态、政治正确或本位主义出发,应将历史人物放在其历史时空,以分析、理解其言行变迁,再考察他们对社会的贡献、祸害或影响。

陈嘉庚与林文庆两位杰出南洋华人先贤,在各自企业与公共事业中贡献良多,但在变动的历史认知中,人们对陈嘉庚与林文庆的认识,也有微妙的变化。今年适逢陈嘉庚150岁与林文庆155岁冥诞,本地学者李元瑾博士受邀主讲“陈嘉庚诞辰150周年讲座”,分析两位先贤在不同层面的建树。

今年陈嘉庚基金举办了一系列纪念活动,包括与《联合早报》合作创作陈嘉庚漫画,在陈嘉庚站、明古连站和淡滨尼西站月台,让陈嘉庚以亲切可爱的造型与本地民众“见面”,宣扬陈嘉庚精神。来临12月8日,陈嘉庚基金再次与《联合早报》携手,在报业中心礼堂举办讲座,题目为“从文庆地铁站到陈嘉庚地铁站:历史接轨与教育同行”,让公众更深入认识先贤。

莫逆之交 造就彼此

李元瑾博士是南洋理工大学中文系创系主任,也是资深历史学者,主要研究领域为新马历史人物、新马华文教育、海峡华人、东南亚儒学、东南亚华人与近代中国等。(档案照片)

李元瑾受访时说,陈嘉庚与林文庆是莫逆之交,两人相差五岁,都在10月份出世,也都享年87岁,于公于私都有密切影响,同时也造就彼此。当李元瑾向陈嘉庚基金副主席郭文龙分享陈嘉庚与林文庆的渊源后,郭文龙便希望她能以此为讲座题目。

李元瑾说,陈嘉庚是树胶大王,林文庆则被陈嘉庚誉为“树胶之父”,因为林文庆试种树胶,鼓励商人种植树胶,而陈嘉庚的事业就建立在其树胶王国上。李元瑾形容陈嘉庚“商而优则社会领袖”、林文庆“学而优则仕则社会领袖则教育家”,在政经文教各层面发挥影响。

她说,陈嘉庚到厦门办学,受到林文庆的鼓励和指引,厦门大学面对首任校长缺勤危机时,林文庆义无反顾放下新加坡的事业赶赴厦门担任校长稳定士气,与陈嘉庚并肩在厦大奋斗16年,对中国现代教育也做出了巨大的贡献。“研究陈嘉庚,缺了林文庆,不算完整。当谈大企业家陈嘉庚,不能不提陈嘉庚敬佩的‘树胶之父’林文庆。当赞扬陈嘉庚对厦门大学与中国现代教育的贡献时,不能不想到与他共同遵守‘为厦大奋斗到死’誓言的林文庆。”

如今新加坡140多个地铁站中,以历史人物命名的地铁站包括2003年起用的文庆站与2015年通车的陈嘉庚站(2009年经民众投选出的站名)。

陈嘉庚基金与《联合早报》合作,在包括陈嘉庚站在内的三个地铁站月台张贴漫画,宣扬陈嘉庚精神。(档案照片)

李元瑾说:“五年前,我曾经从榜鹅乘搭东北地铁线经文庆地铁站,然后在小印度地铁站转滨海市区线抵达陈嘉庚地铁站,踏入陈嘉庚创办的华侨中学,参加‘陈嘉庚论坛2019’。一路上脑海里不断思索两个地铁站的象征意义。它们不仅提醒人们两位先贤对新加坡的贡献,富有教育意义,也述说着新加坡社会的变迁,两位先贤如何在不同的历史阶段传接领导棒子,负起不同时期的重任,富有历史意义。”

政府对陈嘉庚态度转变

李元瑾指出,殖民地时代,政府对陈嘉庚的态度是从“迎”到“拒”,陈嘉庚曾受邀进入华人参事局达11年。二战前,陈嘉庚也受中国民族主义感召,在新加坡领导支援中国的组织,殖民地政府也邀请他带领“星洲华侨抗敌动员总会”,捍卫新加坡。不过二战结束后,陈嘉庚“拥共亲毛”得罪了英国政权,最终在新中国的召唤下,于1950年前往中国,并在1957年放弃英国国籍。中国当局十分重视陈嘉庚,1961年8月陈嘉庚在北京病逝,中国安排国葬,重要领导人都亲临吊唁。

而新加坡在独立后,对于陈嘉庚的态度,则是从“淡化”慢慢开始“追忆”。让李元瑾感到欣慰的是,踏入2000年,新加坡为陈嘉庚举办展览会和研讨会,并“让他(陈嘉庚)在怡和轩先贤馆内绽放异彩,开始新章。新加坡开埠200年的纪念钞上,陈与另七位有功人士并列。”

为纪念新加坡开埠200周年,新加坡金融管理局于2019年推出20元新钞票,正面印有新加坡首任总统尤索夫伊萨的肖像,背面则向八位曾对新加坡社会做出显著贡献的代表人物致敬,其中包括陈嘉庚。(档案照片)

评价历史人物须立足史料

李元瑾认为,评价历史人物必须建立在史料上,要做到客观公正就不能从意识形态、政治正确或本位主义出发,应该将历史人物放在其历史时空,以分析、理解其言行变迁,再考察他们对人类社会的贡献、祸害或影响。

“世上无完人,即便圣贤也如此,但不可以偏概全。”

李元瑾说:“新加坡对陈嘉庚态度的疏离跟意识形态和本位主义不无关系。直到八九十年代他才逐渐受崇敬。陈嘉庚精神和贡献,不限于一国一乡,不限于他的时代,新加坡尊他为先贤,以他的姓名为地铁站命名,是明智之举。陈被毛泽东誉为‘华侨旗帜、民族光辉’,1984年邓小平到厦门考察,以同一评价为他题词。但陈嘉庚的一生,在长达87年的人生岁月里,有50多年是在新加坡度过,他对新加坡的感情不会比当地土生土长的华人薄弱。他关心居留地的建设,反对诸如‘此为殖民地,侨居如做客,不宜花费数十万巨款建厦屋于此’的说法。他晚年为自己建立坟墓——鳌园,坟墓周围雕刻的不只是家国、世界,还有南洋和新加坡。”

▲陈嘉庚诞辰150周年讲座:从文庆地铁站到陈嘉庚地铁站:历史接轨与教育同行

主讲:李元瑾博士

讲座主席:王彼得

12月8日(星期日)下午2时30分

报业中心礼堂

报名链接:zb.sg/zb-tkk3

.png)